Auf 61 Prozent der bundeseigenen Schienenwege gibt es Strom aus der Oberleitung, nur 10 Prozent der nicht-bundeseigenen Strecken sind elektrifiziert – wie kommen wir also weg vom Diesel? Sind alternative Antriebe die dauerhafte Lösung oder sind sie eher eine Brückentechnologie bis zur vollständigen Elektrifizierung Mitte des 21. Jahrhunderts?

Es ist richtig, dass bereits heute 65 Prozent der Betriebsleistungen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) elektrisch durchgeführt werden können. Doch im Umkehrschluss heißt das auch, dass bislang immer noch 35 Prozent der Leistungen mit Dieselantrieb bestellt werden müssen. Für die Zukunft werden hier sicher Konzepte mit alternativen Antriebsformen insbesondere mit Batterie- und Wasserstoff getriebenen Fahrzeugen in größerem Umfang umgesetzt werden. Doch bis dahin ist davon auszugehen, dass weiterhin Leistungen mit Dieselfahrzeugen vergeben werden müssen – und selbst die Beschaffung von neuen Dieselfahrzeugen ist hier nicht ausgeschlossen.

Erste Vergabeverfahren für alternative Antriebsformen im SPNV geben bereits Hoffnung, bald vom Diesel loszukommen – so zum Beispiel in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und bald auch Berlin-Brandenburg. Da jedoch insbesondere bei Batteriefahrzeugen auch umfangreiche Planungs- und Bautätigkeiten notwendig sind, um stationäre Ladeeinrichtungen oder längere Strecken zum Aufladen während der Fahrt durch DB Netz gebaut werden müssen, ist auch klar, dass dies nicht überall gleichzeitig erfolgen kann.

Auch wenn die Bundesregierung bis 2025 eine Erhöhung des Elektrifizierungsgrades bis 2025 auf 70 Prozent der Bundesschienenwege anstrebt, wird dies nur marginale Auswirkungen auf den SPNV haben. Ursache hierfür ist die Auslegung von Artikel 87e des Grundgesetzes durch den Bund, wonach er sich hinsichtlich der Elektrifizierung ausschließlich für Strecken des Fern- und Güterverkehrs zuständig sieht, während Strecken des SPNV über das Programm des GVFG zumindest in Teilen durch die Länder zu finanzieren sind. Somit sind in den Zielen des Bundes eben auch nur vom Bund vollständig zu finanzierende Maßnahmen enthalten. Bis zu einer vollständigen Elektrifizierung aller Schienenstrecken liegt es in der Hand er Aufgabenträger über smarte Lösungen mit batterieelektrischen (BEMU) und Brennstoffzellen-Antrieben (HEMU/FCEMU) diese Zeit umweltfreundlich zu überbrücken. Mit den in den nächsten Jahren anstehenden Betriebsaufnahmen mit alternativen Antriebsformen werden wichtige Praxiserfahrungen für die weitere Ausweitung dieser lokal emissionsfreien Verkehre gesammelt.

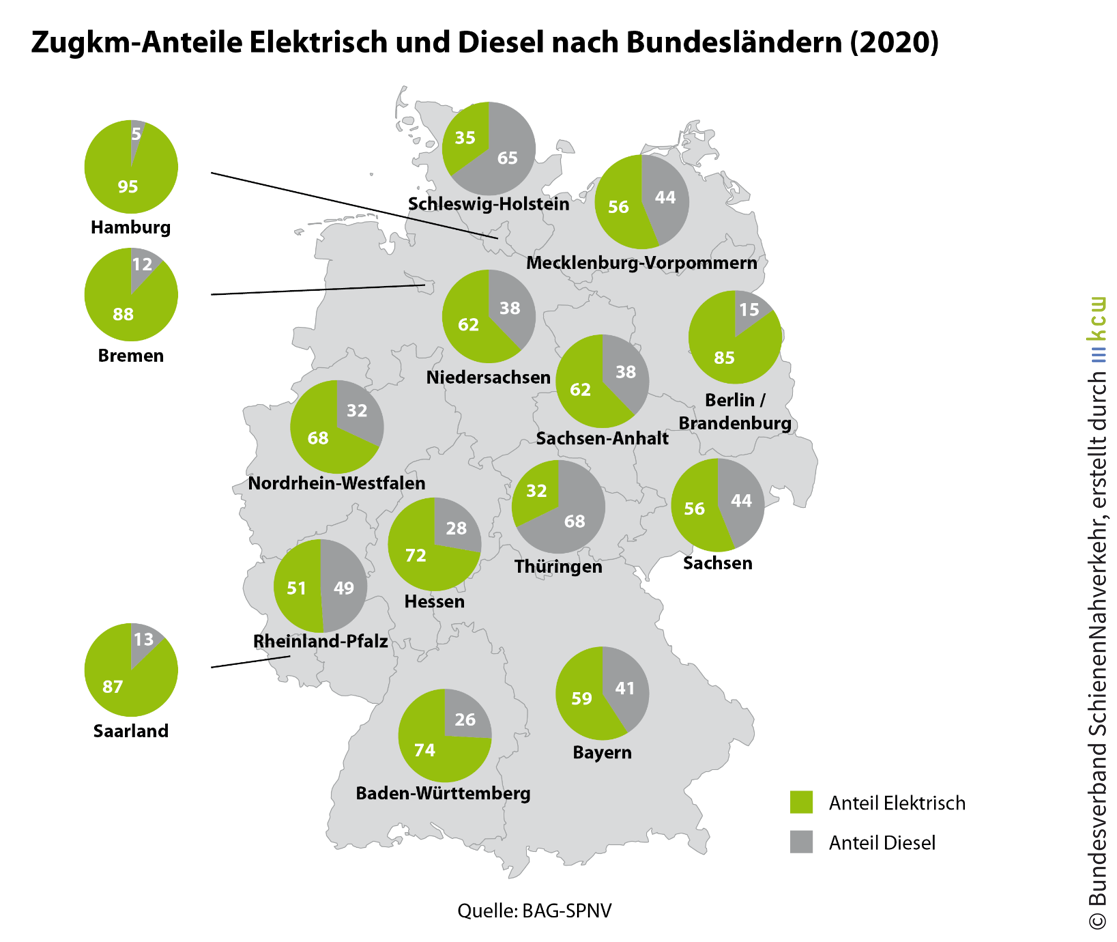

Ein Blick auf unsere Karte zeigt gut, wie es um das Thema Elektrifizierung in den Regionen steht und wo alternative Antriebe besonders viel Potenzial haben könnten:

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Konzeptionen maßgeblich beeinflusst ist, wie so oft: die Infrastruktur. In diesem Fall die sogenannte Ladeinfrastruktur. Während BEMU über Oberleitungen, Oberleitungsinseln und Elektranten geladen werden können, so werden HEMU/FCEMU örtlich betankt. Hier sind noch einige regulatorische Rahmenbedingungen zu klären und auch die Herkunft/Logistik des Wasserstoffs sinnvoll zu managen.

Für die Konzeptionierung und die Weiterentwicklung gemeinsam mit der Industrie engagiert sich unsere Arbeitsgruppe Fahrzeuge besonders.

Tel.: 030 81616099-0

E-Mail: info@schienennahverkehr.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerrufen oder anpassen.

Nur essenzielle Cookies akzeptieren

Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Wir verwenden Cookies und andere Technologien auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z. B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.